今年最後の通いでした。4時半に家を出て、8時前に到着。ハウスの雑草を抜いて、玄関前の山盛りの雪を除雪して、車を洗って、わさびの播種床にビニール掛け。16時半に出発して20時前に帰宅。最近疲れ気味。

えいや!でバタバタビニールを掛けましたが、効果があるか、ビニールは風と雪に耐えるか?土は相当凍結しているようです。

借家に通い始めて1年半。少しはゆっくりしたい、と思うのだが。

日記(2014年(平成26))

12月29日(月)

今年最後の通いでした。4時半に家を出て、8時前に到着。ハウスの雑草を抜いて、玄関前の山盛りの雪を除雪して、車を洗って、わさびの播種床にビニール掛け。16時半に出発して20時前に帰宅。最近疲れ気味。

えいや!でバタバタビニールを掛けましたが、効果があるか、ビニールは風と雪に耐えるか?土は相当凍結しているようです。

借家に通い始めて1年半。少しはゆっくりしたい、と思うのだが。

12月23日(火)

日帰りはきつい。しかし、また雪が降ったので除雪しないといけないし、雨漏りのチェックや播種床へのビニール掛けもしたい。6時半に家を出て、途中ジュンテンドウに寄って10時過ぎに到着。直ぐに除雪を始めるが、終わったのが14時。次に納屋の整理。もみ殻や稲わらを納屋の2階に上げる。

ハウスのわさびの元気がない。土壌が乾き気味なので6Lジョウロで8回水を撒く。わさびは正直で一部は直ぐに元気になる。

最後に五右衛門風呂の配管から水漏れして、玄関横が水浸しになっている修理。業者に頼もうかとも思ったが、取りあえず何でも自分でやるのが田舎暮らしの基本と考えて、配管周りの凍結防止の断熱材をカッターで切り開いてみると単なる配管の外れ。力技で配管を差し込んで修理完了。断熱材を一部取り外したので凍結防止に水を出しっぱなしにする。元々台所の水道は365日出しっぱなし。水道は山水なので水は出し続けておかないとホースの中に泥が沈殿する。

時々ドドッと音がするので道路を覗くと除雪した道に屋根から雪が落ちている。再び除雪。

16時半に出発して、20時に帰宅。疲れた。次は年末だ。

11月29〜30日の写真と比べると成長が止まっているような感じです。苗が育っていない場所には雑草も少ないことに先週気が付いた。施肥後の混和不良による肥料過多かと考えているのだが。

12月19日(金)〜12月20日(土)

先週は津和野に来られなかったので雪でハウスが潰れているのではないかと心配で天気が良くなる金曜日に来てみた。思ったよりも雪は少なかったが、町道から借家に車を乗り入れようとしたら雪で滑って道路を塞いでしまった。スコップで雪を除くが中々うまくいかない。冬用タイヤも5年目でだいぶ弱ったか?金曜は夕方まで道路の除雪。ここで綺麗に除雪しておかないと屋根から落ちた雪が根雪になって春まで残る。

ハウスも幸いに雪は少なかった。隣のおばさんに聞くと台風並みの強風が吹いたというので雪は吹き飛ばされたのかもしれない。金曜の夕方、居間のテーブルの下に囲炉裏があるのでバーベキュー用の炭に火を付けて暖を取ろうとしたら物凄い煙が出て部屋中が煙だらけになった。外国産の安物の炭だと思うが酷い。

夜、ポタ・・・ポタ・・・と屋根裏で音がするので雨漏りではないかと心配していたら、1階の廊下が水浸し。2階の廊下は何ともないのに。壁の隙間から1階と2階の間に吹き込んだ雪が融けたのかもしれない。

わさびの播種床は雪から僅かに顔を出したが、苗は元気がない。土壌は完全に凍結して一部が盛り上がっている。苗が駄目になっていないか心配。ビニール張ろうっと。

12月6日(土)〜12月7日(日)

山陰で雪が降っているのは分かっていたので6日の午前中は冬用タイヤへの交換。タイヤの重さが腰に来る。昼から出発して、夕方津和野に着くが、最後の200m程度の場所でカーブが積雪で登れない。道路の端に車を寄せて借家にスコップを取りに行こうと考えていたら、近所のおばさんの運転する軽自動車が登って行く。気を取り直して何とか借家への農道の入り口まで来たが、とてもではないが積雪で車を入れることができない。車は除雪終点まで持って行って止め、借家からスコップを取り出して、ヘッドランプを付けて駐車場所を作るために除雪。次に車を止めた除雪終点で車をUターンさせるために再びスコップで除雪。なんで日が暮れた中でヘッドランプを付けて除雪せにゃーならんのか。

翌朝、雪に埋もれながらハウスを見に行くと雪に埋もれている。まずハウス周りの除雪。次に借家までの農道の除雪。疲れたらハウスで除草。ほとんど1日除雪。

人参の収穫をしようと考えていたが、全て雪の中。植えた玉ねぎの苗も春まで雪の中か。寒い。

11月29日(土)〜11月30日(日)

寺の一大法要も終わり、一安心して久しぶりに妻が同行。

写真左下側の1週間遅れで植えたわさびも大きくなり始めたと思っていたら葉の裏に白い斑点のある葉を発見。嫌な予感。

雑草が山ほど生えてきたが、畝幅を広く取ったので畝中央の雑草が手が届かないので抜けない。台所に置いてあった炭ばさみを使ったら比較的楽に抜けるが、握力が続かない。

寒波が来るのでハウスのビニールは全閉にした。

この週末は積雪があるかもしれない。冬用タイヤに替える必要がある。有線放送で警察署が冬用タイヤに替えましょう、と言っていた。

妻も草抜きを手伝ってくれたが、しゃがんで作業する時に、膝で前の畝を崩し、おしりで後ろの畝を崩す。どうにかしてほしいな。

11月23日(日)〜11月24日(月)

三連休の2日間はお寺の法要でお手伝いです。稚児行列というものを始めて見ました。法話も良かったです。「人の罪を責めるを地獄と言い、罪を悲しむを慈悲と言う」。

ということで23日の夜出発して1泊。毛布と夏用のペラペラ布団で寒くて夜、目が覚める。

わさびは、どんどん成長しています。気温も下がってやっと水も足りてきたせいか(週一散水なので気温が高いと地面が干からびる)、枯れそうだった苗からも葉が出てきました。雑草も凄いですが、畝幅を広くし過ぎて中央部の雑草まで手が届かない。昨晩は23時前に借家に着いて、ヘッドランプを付けてハウスのわさびを見に行きましたが、可愛いし、夜空も綺麗。津和野と縁がなければ、こういう経験も出来なかった。

24日は水を撒いて、人参、カブ、大根を少し収穫する。段ボールに入れていた収穫物にいつも定時に飛んでくる人差指大もある大スズメバチが飛んできた。納屋に私が入ると一緒に納屋に入って来たので戸を閉めて閉じ込める。後がどうなったか?

11月15日(土)〜11月16日(日)

今週の使命はハウスの水撒きと時間があったら地倉沼の散策。行き掛けにいつもトイレ休憩する道の駅長門峡の駐車場に入ったら満車。正午近くでSLの写真撮影か、紅葉の長門峡散策客か。年を取ってトイレが近くなったが、我慢するしかない。ハウスで雑草を抜いて水を撒く。土曜の夕方20分、日曜の朝25分。昨年に比べたら相当量の水を撒いている。こうやって1週間ごとの写真を見比べるとわさびの成長が良く分かる。

日曜は水撒き後、播種床の雑草を抜いて、ハウス周りの草を刈る。昼から地倉沼に。

11月9日(日)

昨日はお寺の法要準備で力仕事。今日は雨の中日帰りです。しかし、やることは一杯ある。

5時前に家を出発して、8時過ぎに着く。雨の中、ハウスに行ってみると雑草で一面が緑色。この1週間の変化はすごい。午前中は雑草を抜いて、稲わらを追加で撒いて水やり。

午後は昨日買っておいた玉ねぎの早生と中晩生、各100本ずつを小雨の中、カッパを着て植える。17時前に出発して、20時に帰宅。昨日の疲れもあって、めちゃくちゃ疲れた。

この1週間のハウスの最低気温は2.0℃。確実に冬が近づいている。

11月1日(土)〜11月2日(日)

3連休なのに土日の天気は良くありませんでした。土曜の夜に到着。

日曜は朝からハウスに水撒き。新しい葉がだいぶ出てきました。1週間遅れで植えた写真左下との差がはっきり分かります。こちらは水分が不足気味でそれが影響しているのかも。1週間に1度しか面倒が看られないので仕方がないか。ただ、枯れた苗の率は昨年よりも多いような気がする。元肥の入れ過ぎと混ぜ方が足りなかったか?

昼から播種床のわさび苗の雑草を取る。種はピンセットで1cm間隔に約3000粒を撒いたが、このピンセットを使って雑草を抜く。播種床は二つに分けたが、1週間遅れで撒いた方が雑草も少なく、育ちも良い。理由は分からない。

10月25日(土)〜10月26日(日)

土曜の昼から出発して津和野へ。徳佐で堆肥、発酵鶏糞を買うが、車の中が非常に臭くなる。夕食を食べて寝るだけ。と思っていたが、18日に植えた部分のハウスの土壌が乾いていたのでヘッドランプを点けてホースで水を撒く。

日曜は借家の前の田んぼの稲刈りで多くの人出。

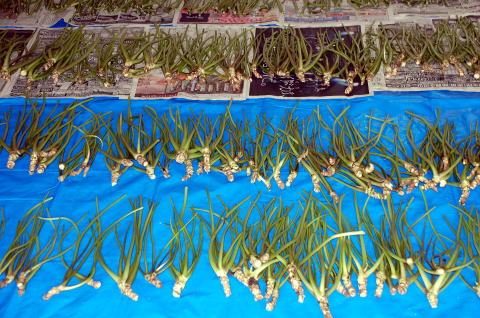

こちらはサツマイモ、里芋、生姜の収穫。残念ながら里芋と生姜は出来が良くない。土を見ていたら中に線虫らしき微生物を見付けた。苦土石灰を撒いて、管理機で耕す。9月末に播種したわさびは本葉も出て元気そう。

10月17日(金)〜10月19日(日)

一人で3日滞在は初めてではないかと思う。

17日はわさびの苗収集と葉の切り落とし、18日はハウスへの植付と裏庭の畑の耕起、19日は余った苗の植付。

植付を終わりましたが、土の状態が昨年と変わっている。硬くて粘性を帯びるようになった。水持ちも良いがわさびにとって良いのか疑問。

春にスギナが群生していた裏庭を急遽、管理機で耕起して余った苗を植えました。本当に急にやったので土作りする暇なし。最初は管理機の歯が立たない位硬かった土を耕して、苦土石灰、溶燐、化成肥料、菜種油粕を撒いて余った苗を植える。堆肥を入れたかったが買い置きが無かったので無し。土の性状がどう表れるか楽しみ。

10月11日(土)〜10月12日(日)

娘と一緒にわさびを移植しました。植付間隔の狂いがひどい。残りの植付は来週の予定。

家に帰って寝ようとしたら左足全体が攣ってどうしようもなくなる。明け方に今度は右足全体が攣る。体が鈍っている。

わさびの芽の方は構ってやれなかった。台風19号が少し心配。

10月4日(土)

今日はわさびの播種から約10日経ったのでどうなったか、楽しみ。

不織布を取ってみると芽が出ていました。

今日はハウスにバーク堆肥40Lを3袋追加。先週撒いた堆肥と状態が全く異なる。3ヶ月以上、62℃だったかな?で熟成したと袋に書いてあったが、パサパサの木質が出てきた。大丈夫か?

植えていたサツマイモと里芋とショウウガの根元に直径30cm程度のロート状の穴が掘ってあるのを見つけた。動物だろうと思っていたら横からいつものアオダイショウが出てきた。アマガエルを食べるためにサツマイモなどの葉の下でとぐろを巻いて待っていたのかもしれない。このアオダイショウとは顔なじみになってしまった。

9月27日(土)

今日はわさびの種を1000粒撒いた。撒いている最中に腰を少し痛めた。20日と23日に撒いた種は少し芽が出ているものもあった。楽しみであり、不安もある。

次にハウスに堆肥と鶏糞、化成肥料を撒いて、管理機で混ぜる。9月14日に土の下層は結構湿っていると書いているが、今日耕してみると底の方まで完全に乾燥している。20分間水を撒いた後に耕すことを3回繰り返した。トノサマガエルが3匹以上土の中から出てきた。こんなパサパサに乾いた土の中に潜んでいるカエルの気持ちが分からない。

今日は腰を痛めたので、整地は来週の予定。

9月23日(火)

今日は忙しい一日だった。午前4時に起床して7時半過ぎに借家着。わさびの播種床を追加して、通販で購入した静岡産わさび種子を先週約700粒播種したのに続いて、今日は約1300粒を播種した。

雨が降り始める中、ハウスに苦土石灰と溶燐を撒く。太陽熱消毒になっているか、否か、分からないが土壌がパサパサに乾いているので管理機で耕運すると粉じんが凄い。良く中和するように水を撒いておいた。

既に下の集落では稲刈りの時期になっているか、終わっているが、借家前の田んぼはもう少し時間が掛かりそう。彼岸花が綺麗。

今日はお彼岸の中日。朝からお墓の掃除などをされている。いつもお墓には花が添えられ、見守られている。死んだ後の供養がきっちり行われる生活には安心感がある。

9月20日(土)

娘を新山口駅まで送って、借家へ。途中、わさびの播種床を作るために板、釘、念のために板を支える杭を買う。

12時前に借家に着いて、1m×2mの播種床を作る。白菜栽培用に苦土石灰と堆肥、化成肥料を施していた畝を潰して播種床にしたが、雑草を綺麗に抜いて、礫を取っていたら相当時間が掛かった。

上の写真の奥には白菜が植えてある。所々白菜とは少し変わった葉っぱが勢いよく茂っていたので、何だろうと思って、試しに抜いてみたら大根だった。白菜の種を撒いてなぜ大根も生えて来たのか、分からない。

今日は昼から日没まで良く働いた。疲れのためか、段々と運転が下手になっているのが分かる。

家から津和野往復約370km。経費節減のために国道2号を使って、往復運転時間約8時間。来年は還暦。疲れも溜まる。

9月14日(日)

今日も朝一で妻と広島に出発。交渉終了後、津和野へ移動。

まず、納屋の雨漏り修理で屋根に上るが、瓦が元々ずれており、差し替えるたびに瓦の配置がガタガタになる。取りあえず割れていた瓦を1枚差し替えるが、雨漏りの原因は別のところにあるような気がする。

次にハウスの草を抜いて、管理機で耕す。夏の間、密閉していたが、土の下層は結構湿っている。段々畑の傾斜地なので上部から水が回ってくるのだろうと思う。耕していたら15cm位の蛇の子供が出てきた。

“つわみん”は1000番台前後。“しまねっこ”は現在10番なのでこれ以上順位が落ちるようだと“しまねっこ”応援に切り替えなければならない。

左鐙小学校でやってた運動会は地区の運動会でしょうか。お疲れ様でした。

9月7日(日)

今日は妻と娘の3人で広島で荷物を積んで、津和野に寄って農作業。そして帰宅と言う過酷な工程でした。

借家に13時頃着いて人参の間引きと草刈り。一番暑い中、休んでいる暇はないので作業を続行。屋根の修理も出来なければ、ハウス内の整備も出来なかった。写真を撮る暇もない。

17時に出発して帰路へ。

ところでゆるきゃらグランプリで“しまねっこ”は健闘しているものの“つわみん”は900番台の悲惨な状況じゃないですか。頼みます。

8月30日(土)〜8月31日(日)

30日は広島で朝から夕方まで暑い中を重労働。本当に熱中症になる寸前だった。20時前から津和野に移動。中国道も国道もほとんど車がいない。夜に出歩かないというのはよい事ではあると思う。

31日は疲れていたが、5時に目が覚め、6時頃から農作業開始。人参と白菜の周りの雑草を抜く。人参は順調だが、白菜は発芽が不調。

納屋の雨漏りの修理をするつもりだったが、昨日の疲労が大きいので屋根に上るのは止めた。

今日で渓流釣り期間は終了。本当は最後の釣りをしたかったが、結局できなかった。残念。やらねばならないことがあり11時に津和野を立って帰る。眠くて運転に苦労した。歳を感じる。

8月23日(土)〜8月24日(日)

土曜の夕方から妻と娘を連れて津和野へ。22時に借家に着いて寝る前にビールを飲もうとしたら500mL缶しか置いてなかった。量が多いので飲むのを止めて寝た。

翌日は6時から仕事前の釣りに出かけた。釣果は23cmオスと17cmメスの2匹。道路脇から竿を出して釣れるのであるからお手軽。渓流解禁は8月末までなので来週で終わり。7時には借家に戻って、朝食に塩焼きで食べた。

娘が草刈りをしてみたいというので斜面の草刈りをさせてみたが、落ちそうというのでハウス横の雑草を刈ってもらった。

先日、割れた瓦を取り換えた納屋が再び雨漏りし始めた。来週でも再び屋根に上らねばならない。

8月14日(木)〜8月15日(金)

このところ雨が続いている。西日本のこの夏の雨量は平年の数倍で日照量は数分の一らしい。

14日に来たが雨が降っていた。雨が止んだすきに人参と白菜の種を撒いた。

道路際の畑が草ぼうぼうでサツマイモ、里芋、生姜が雑草に埋もれていたので草を抜いた。雑草を根っこから抜いていたら、根に付いていた土が右手首に大量に付着した。雨で土が濡れていたので気持ち悪いと思いながら作業をしていたが、土が付着した部分に無数の発疹が出来てかゆくなった。地面に非常に小さな青い毛虫のようなものが大量にいたのでそのせいかもしれない。

15日は朝から私道の草を刈った。本当に夏は草刈りばかりだ。

うちの里芋は未だに高さが30〜40cm位しかない。ミニチュアサイズである。

今年最後の釣りをしようと思っていたが、雨で止めざるを得なかった。今年は本当に雨が多い。

8月5日(火)〜8月6日(水)

5日は昼から休んで津和野へ。18時過ぎに着いたので農作業は無し。部屋が少しかび臭い。徳佐で買ったカツオのたたきとイカそうめんを食べたら何故か腹一杯になった。テレビを見ながら寝ようとしたら気分が悪くなって吐きそうになる。

6日は雨も上がり、人参、白菜、大根、カブを植えるために堆肥、化成肥料、溶燐等を撒いて、耕運機で耕す。草ぼうぼうの畝はニラが植えてあるので触らない。

作業をしていたら会社から電話が数回掛かる。

次に納屋の雨漏りが酷いので屋根に上ってみる。この為に9mmのトラックロープ20mを買ってきた。ロープを束にして反対側に投げたら一発で飛んで行った。これを命綱にして上る。瓦が一枚割れていた。一応差し替えたが、この付近は瓦全体がずれている。冬の積雪で瓦が再びずれ落ちる可能性が高い。

昼に近くなって裏庭の草を刈って、西側の畑の草を抜いていたらサツマイモの葉の上に小さなアマガエルがいた。日差しが強いのに。餌の虫が来るのを待っているのだろうか。

7月26日(土)

ハウスわさびは連作障害が出るようなので土壌消毒をした方が良いようである。連作障害の原因としては、種々あるようであるが、ハウスわさびの場合はセンチュウの繁殖か。低コストで自然エネルギーを使うなら太陽熱消毒。ぬかを混ぜて湛水して有機物を微生物が分解する時に土壌が還元状態になる性質を利用した消毒方法もあるようである。有機物と石灰窒素と太陽熱を利用した土壌消毒もある。

ぬかをジュンテンドウで買おうとしたらなかった。石灰窒素はできれば使いたくない。取りあえずハウスに5時間水を放水し続けたが、湛水状態にはならなかった。管理機で耕したら水を撒いたところだけ田んぼ状態になった。

ジャガイモを収穫した後にニンジン、白菜、カブ、大根の種を植えるために苦土石灰を撒いて、管理機で耕した。

ハウスでほんの少し作業をしたら息が上がった。夏に柔道の練習をした時の様。頑張ったら間違いなく倒れる。もうおじさんである。

18時半に借家を出発した。目が霞んで運転に苦労した。今日のように単独日帰り時は運転だけで往復8時間。これに日中の農作業が加わる。おじさんはもう疲れた。

7月20日(日)〜7月21日(月)

日曜の晩は18時から23時半まで3人で飲んだ。ビールの500mL缶8本と350mL缶9本。合計7Lなので一人当たり2400mL。食べて、質問して、吠えた。農業人としてのそれぞれの心構えと言うか、色々学ぶことができたと感謝。

翌日は二日酔いと言うか、肝臓に来た。5時に目は覚めたが、結局10時前まで寝た。暑くなってから草刈りとハウス内を管理機で耕す。朝食も食べられず、昼食も抜いた。

作業から帰ると部屋の中に鳥が飛び込んで出られずに窓際で暴れている。捕まえて逃がしてやったら飛んで行った。以前、ツバメがつがいで台所に飛んできて、囀りながら外に出て行ったことがある。鳥なら許せるがムカデのようなゲテモノは困る。

会社には鳥のプロもいるのでこの写真を見てもらうと一瞬でカワラヒワと答が返って来た。どこにでもいる鳥だそうです。次は何が飛び込んでくるか。

7月12日(土)〜7月13日(日)

徳佐で堆肥を買って、昼前に借家に着く。借家に研修生の増子君の車が止まっている。上の空いた田んぼの草刈りをしていた。わさび栽培のハウスをそのうち立てるつもりのようだ。

今日は上司のお孫さんが植えたジャガイモの収穫をする予定だが、到着が夕方なので、それまでハウスの寒冷紗を片付けたり、日よけに使っていた新聞紙や段ボールを取り除いた。

夕方からジャガイモの収穫をしたが、思ったよりも量があった。日没までケビンの前の横道川で釣りを少しするが、ドロバエ1匹のみ。ケビンで一緒に夕食を取り、21時頃から歩いて帰る。

蛍が飛んでいた。

7月5日(土)〜7月6日(日)

今日も土曜の夕方に出発。納屋の屋根瓦の差替えが今日の主な仕事。瓦が割れて外れている部分があるので修理して梅雨末期の大雨に備えなければならない。

瓦が滑るので今日は北海道の幌尻岳(ぽろしりだけ)の渓流で使ったゴム底の足袋を履いて屋根に登った。最初は良い具合と思っていたので梯子から屋根へは比較的スムーズに移れたが、やはり滑る。滑ると思うと腰が引けて余計滑るようになる。悪循環である。瓦の差替えも自分の体を支えながらするので上手くいかない。屋根の上で遂に動けなくなる。

義父から借りたザイルを持って来ていたので妻に投げてもらう。ところがコントロールが悪く、屋根から束ねたザイルがコロコロと下に落ちる。これを数回繰り返すが埒が明かないので「梯子に登って投げろ!」と指示。納屋の2階の軒にザイルを掛けて命綱にする。取りあえず、応急修理完了。この冬に大雪が降ったら瓦がずれる可能性があるが、梅雨は越せるだろう。全身の筋肉がこわばった。

入口横の私が担当するミニ畑。雑草だらけ。抜いても抜いても生えてくる。手前はサツマイモ。奥に里芋と生姜を植えている。上の畑に会社上司とお孫さんが植えたジャガイモは山ほど収穫できた。キアタカリは美味しいことは美味しいが、煮崩れが激しい。ジャガイモを作るにしても数種の品種を作るべきだった。里芋の葉っぱを食べたと思われる芋虫がいたので退治した。1苗の里芋の葉を全部食べている。油断がならない。

6月28日(土)〜6月29日(日)

土曜は嫁が仕事から帰って、晩御飯を食べて風呂に入って出発。土曜の夜出発だと3時間ちょっとで津和野に着く。

今回の目的の一つは母屋と納屋の雨漏り修理。母屋の方は屋根に上って比較的簡単に瓦の差し替えが出来たが、納屋の屋根は少し勾配が急で上るのが怖い。先週納屋で雨漏りした箇所は瓦がずれていたので、梯子に登って長い竹で瓦の位置を修正した。あと二箇所、瓦の割れがあるが、石州瓦は素足でも滑りやすいので来週ゴム製の足袋を履いて屋根に上って瓦を差し替えることにした。

妻はジャガイモを掘りたくてたまらないよう。一部葉っぱも黄色くなっているので収穫しても良いかもしれない。

結構でかい。秋植えの玉ねぎは大雪で失敗したが、4月に植えたジャガイモが3ヶ月も経たないうちにこんなに立派に育つとは。これから暫くジャガイモを食べる日が続きそう。

6月21日(土)〜6月22日(日)

ついに最後の収穫が終わりました。

新聞紙と段ボールとブルーシートで追加の日陰を作りながらのわさび栽培でした。

土曜昼から妻が鍬で掘り起こし、私が葉を落として、根茎の細根と脇芽を軍手を着けた親指で落とす。これで親指が今でも痺れている。

妻が収穫したわさびを洗い、私が最後の調製。

これが本日の収穫分。

廊下と納屋で雨漏りが発生。来週は瓦の差し替えをしなければ。忙しい。

6月14日(土)〜6月15日(日)

国道9号線を徳佐から妻が運転して津和野町に入って暫くすると対向車がパッシングしてくれた。車速は約70km程度だったので妻に「スピード落せ」と言うと「これ位でいい?」と聞いてくるのでスピードメータを覗くとまだ60kmを超えている。「直ぐに落とさんか!」と声を荒げているうちにレーダーを発見。暫く行くとお巡りさんが旗を持って出てきた。よろよろと空き地に車を入れようとすると「後ろの車です」。ホッとする。

写真右のわさびが無くなっているのは会社で2回配布したためです。わさび漬けの味の普及に少しは役だったか?引っこ抜いて洗った状態で配布したので手間は掛かりませんが、これでは出荷の勉強ができません。

出荷状態に調整してみました。イモは切り落とさなくても良かったのですが、集荷場で見たのと同じように調整してみました。

ブルーシートの上で乾燥させていると隣のおばさんが来て、「綺麗なわさびができたね」、「色が良い」と褒めてくれました。相当気を使って調整したので褒められるとうれしい。確かに集荷場で見たよそのわさびよりも相当色が綺麗だと思う。

残りのわさびは来週収穫する予定です。去年の11月9日に植えたわさびの栽培ももう直ぐ終わりです。寂しいような。

6月11日(水)

今日は会社を休んで収穫の仕方を習いに大庭さん家に寄る。ハウスに水を撒いて、わさびの集荷場で納品された製品の具合を見せてもらう。6時に家を出て、17時に帰宅。

6月7日(土)

梅雨入りしてから気温が下がったのでわさびの苗には良い気候になった。

ところが害虫たちの生息にも好条件になったらしい。わさびの葉が虫食いだらけ。急激に増加した。葉っぱの表や裏をよく見ると黒い芋虫みたいな幼虫がいた。少し紫がかった幼虫もいる。葉が大きく動くと丸まって下に落ちる。ネットで調べるとカブラハバチの幼虫に違いない。割箸で幼虫を取っては足で踏みつぶした。数十匹は殺したが効果はあるか。

今日は水撒きとわさびの会社配布分の調整作業。収穫したわさびを洗っていたら両腕をブヨに刺された。水仕事で服の袖をまくりあげていたため。蚊取り線香をたく。

5月31日(土)〜6月1日(日)

木曜から中1日おいての訪問なのにハウスのわさびの一部が倒伏していた。水のやり過ぎ?かとも思ったが、回復を願って水を撒いた。

夜の8時に見回りに行った写真がこれ。元気に回復している。実はこの写真を撮ったことを良く覚えていない。暑い中で作業をして、夕食にビールと酒をたらふく飲んだから。

津和野は遠い。1往復運転8時間。暑い日中に作業をして、休む間もなく運転して帰る。帰ったらホームページの更新やらその他のやるべきことをしなければならない。

今回は、会社で配るわさびの調整に気を使って、精神的に疲れた。葉の虫食いも増えてきたのでこれ以上の栽培は限界かもしれない。

土曜の夕方に里芋の苗を植えていたらブヨに連続して刺された。手が腫れあがった。

島根の田舎で生活していた時、3歳までであったが、ブヨに刺された記憶が無い。ブヨは清流の近くにしかいないそうだが、清流は家の近くにあった。ブヨはいたのだろうが、どうしていたのだろう。赤ちゃんなんかが刺されたら大変だと思うのだが。

ハウスの裏の草を刈っていたらイノシシが土を掘り返した跡がありました。わさびのハウスまで約5m。危ない、危ない。

5月29日(木)

このところ気温が上昇し30℃を超す暑さとなっている。わさびが干からびているのではないかと心配で会社を休んで水撒きに来た。

ハウス内温度は最高37.1℃、最低11.5℃でわさびの成育適温20℃をはるかに超えている。しかし、ハウスに行ってみるとわさびは結構元気だった。ホースでの大量水撒きが効いているのだろうと思う。

今日は一部試験的に収穫して、わさびの醤油漬を作ってみた。そのレシピはこちら→わさびの醤油漬(葉・茎・根茎)の作り方

もっとおいしくなるノウハウがあれば、掲示板へ投稿お願いします。

5月24日(土)〜25日(日)

今週の日曜からインドネシアに出張していた。真夜中に飛行機を乗り継いでほとんど眠れないまま福岡空港に着いた。家に帰って、バッグの中身を整理したりして、昼過ぎから津和野へ。

とにかく暑くなったのでわさびの状態が心配。夕方、借家に着いてハウスに行くが、わさびはかろうじて生きていた。一部は地面に倒れ伏していたが、水を撒くと直ぐに回復する程度の状態だった。

先週からホースで大量に水をやっているので、その効果もあると思う。

24日の夕方に応急の水をやると、25日朝にはみんなしっかり茎が上に立っていました。このわさびの元気回復力が凄い。25日朝に追加の水撒きをしていると雨と間違えたのかカエルが鳴き始めました。ハウスに住んでいるアマガエルでしょう。優雅。

里芋の種芋は早く店頭から無くなったので買う機会を逃したが、芽の出た苗を売っていたので4本植えた。品種は“土垂”(どだれ、つちだれ)です。

5月17日(土)

明日から1週間の海外出張。たっぷり水を撒いておかなければならない。今日も一人で昨晩来て、朝から水撒き。

今日は50mホースに納屋のホースを繋いでホースで水をやる。たっぷり50分間撒き続けた。今日も日差しが強い。来週1週間は曇がちで気温も低めの予想だったが、帰って来て予報を見ると結構晴れの日が多くなっている。撒けるだけ水は撒いたので来週の土曜までわさびが頑張れるか。

中古の管理機を買った。これまで全て手で耕していたので少しは効率良く作業ができるだろう。

先週植えたサツマイモの苗はほとんど枯れていた。事前に土作りをせずに直接化成肥料をやったのがまずかったのだろうと思う。これまでは畑の開墾が追いつかず、行き当たりばったりの対応になっていたが、管理機の導入で少しは改善されるだろう。

5月14日(水)

そろそろ収穫のことも考えないといけない。気温も上がって来たし、ここで水不足でわさびを枯らすわけにはいかない。いつも津和野の天気予報を見ているが、晴れて気温が25℃以上の予報が出ると不安になる。今日は会社を休んで水をやりにきた。

昨日、会社から帰ったのが20時前。夕食を食べて、風呂に入って21時前に出発。0時に借家に着いて、ビールと酒を飲んで寝袋で寝る。

今日は少し二日酔いで7時頃からわさびに水を150L位撒く。土曜日まで持てば良い。日よけの新聞と段ボールが一部剥がれそうになっていたので補修して、借家を10時前に出発して帰宅。そして会社へ。

水を撒いた後です。右側の嫁の植えた方が最近、挽回し始めてきました。植えた場所によって成長に差があるようです。日光の当たり方や風の当たり方など何か原因があるのかもしれません。

5月10日(土)〜11日(日)

今回は一人で来ました。直ぐハウスに行ってみるとわさびは比較的元気。中3日であれば、何とか余裕で持ちこたえられるということでしょう。

今週の最高気温32.2℃、最低1.7℃。まだ冷え込みが厳しい。この気温変動に耐えるわさびも大変だと思う。

50mホースを買ったが、蛇口からハウスまで届かず。それでも水やりがだいぶ楽になった。6Lジョウロで40回水を撒く。総量240L。次回水撒きまでの期間を考えると本当は日曜に水を撒いた方が良いのだが、アブラムシが繁殖しているので葉っぱの水が乾いてから日曜に農薬を撒く。

アブラムシの天敵であるナナホシテントウの幼虫が数匹いましたが、残念ながらテントウムシだけに頼るわけにもいかない。

納屋の横の畑を鍬で開墾してサツマイモを10苗植える。里芋も植える予定だったが、畑の開墾が進まないうちに店頭から種芋が消えてしまった。鍬で開墾するのは非常に時間が掛かる。

中古の管理機を買うことにした。来週には到着。

5月6日(火)

今日はわさびに水をやるために。ガソリン代と下関までの高速代で約6000円。偉く高い水代だと思う。

先週設置した日よけのための新聞紙の下端を抑えて、さらに日よけ面積を増やすために段ボール箱をビニールとパイプの間に挟み込んだ。西日対策には古いブルーシートをぶら下げた。

外から見るとこんな感じ。よその人が見たら何を馬鹿なことをしているのか、と思われるだろう。これも経費節減である。わさびをここまで育てるのに交通費その他全てを含めると約50万円位使っているのではないかと思う。

そのわさびには、まだアブラムシが群生している。29日に除虫菊のピレトリンを散布したが、葉に撒いた水が残った状態で散布したので効きが悪かったのだろう。もう一度駆除しなければならない。

5月3日(土)〜4日(日)

4日は朝一で安蔵寺山にトンネル登山口から登りました。山頂まで1.5時間でした。奥谷登山口からの方が趣があって良いのですが、現在は車が通行止めのため、短時間登山にはこのコースが手頃です。

8:30には山頂にいましたが、空気も澄んで最高の展望が得られました。

昨日、日よけを北側にずらしたのですが、今度は南側の苗に日が当たって苗が萎えています。応急処置としてハウスのビニールとパイプの間に新聞紙を挟みました。強い風が吹くとばたつくのでいつまで持つか分かりませんが、効果に期待するしかありません。北側の遮光と西日対策もしなければなりません。それは6日にするつもりです。忙しい。今週の最高気温33.8℃、最低8.8℃。

4月29(火)

今日はハウスのわさびに水やりとアブラムシ退治。

9時過ぎに着いて、わさびに水を72L撒く。道路脇の草を刈払機で刈る。わさびに撒いた水が乾いてからアブラムシ退治をしようと考えていたが、今日は曇で気温もあまり上がらない。ちょっと時間つぶしにそまの里周辺で釣りをする。ドロバエは釣れるが、ヤマメはさっぱり。釣りをしながら目の前のケビンを見ると中々風景が良い。

昼からアブラムシ退治に農薬を散布する。念のために葉の裏まで見るとアブラムシが結構付いている。ここまで気が付かなかったのは栽培者の不覚。わさびの苗たちに謝りたい。気温調整だけでなく、虫からの保護も考えると作物栽培も非常に厳しいことが分かった。

今日はアブラムシ退治後、再び釣りに専念した。横道川と芦谷川の合流部で山口から来た人から色々話を聞いた。この付近は熊が多いこと。熊を見ても逃げてはいけないこと。沢に入る時には鉈を持つこと等。毎年一度は熊を見かけているとのこと。この人の言われることは『クマにあったらどうするか』(ちくま文庫)に書いてあることとも矛盾しない。結局、今日はアブラハヤとオイカワと思われる魚のみ。情けない。

4月26(土)〜27日(日)

先週、ハウスの日よけを継ぎ足して、4m×10mを覆ったのですが、師匠のハウスを見るとハウス全体を日よけで包む感じ。日中は概ね直射日光は遮っているものの15時位から西側に日が当たる。

今週の気温は、12時 外気温20℃、ハウス内31℃、27%、最高33.4℃、最低3.6℃。この場所は結構日差しが強い。

わさびは週1回の散水でかろうじて枯れずにいる状態。元肥も足りていなければ、追肥のやり方もまずかった。山口のジュンテンドウで野菜用の液肥(全窒素10%、水溶性燐酸4%、水溶性カリ6%)を買った。使用説明書に従って、500倍に希釈して散布した。本日の全散布量、窒素14.1g、燐5.6g、カリ8.5g。効くのか?

わさびの葉の上にアマガエル。カエルの中でもアマガエルは可愛い。島根生れの私の原風景の一つである。

3月29日に植えたジャガイモの芽がやっと出た。最初は雑草かと思ったが、ジャガイモに間違いない。

新たに雑草を抜いて2畝分ジャガイモを植える。これで種芋を全て植え終る。妻は網付の帽子を購入して畑を開墾していたが、ブヨに脛と顔をボコボコに刺されて再び腫れあがっていた。確かにブヨが群れになって集って来るが、私はムシペールαが効いているのか刺されない。

雪が滑り落ちるときの衝撃で割れたのでしょう。修理に屋根に上りました。農作業の後、長靴で登ったら瓦がつるつるで滑る。怖かった。長靴を脱いで裸足で作業をしていたらブヨが踵にとまって血を吸っているのに気が付いた。ブヨごと潰したら血がべチャッと出たが、腫れることもなく、良かった。帰宅して疲れたという妻が熱を測ったら37.7℃。行く前からきついと言っていたので風邪か。

4月19(土)〜20日(日)

今週は会社の上司夫妻とお孫さんが来ました。2畝分雑草を抜いて貰ってジャガイモ植え。夕方、そまの里よこみちのケビン周辺で釣り。アブラハエ(ドロバエ)ばかり釣れましたが、小学生には楽しかったようです。

先週咲いていた山桜は芽吹いたのでしょうか、色が変わっています。

新緑が綺麗な時期になりました。

ハウスに日よけ2m×10mを増設しました。この1週間の気温は最高32.8℃、最低1.0℃なので先週設置した日よけの効果は出ているようです。

4月12(土)〜13日(日)

今週も週末の天気が悪い。わさびの日よけが必要になったのでハウスの外張りを探していたのですが、近所の店に縁取り付日よけ(遮光率約65%、2m×10m)\3,569が売っていたので買いました。縁取りなしの切り売りなら千円位安いのですが、ハウスへの固定も我流なので取りあえず、縁取りがあった方が固定もしやすいだろうと10m買ってみました。

借家に着いてみるとハウスの前の山に山桜が綺麗。四季があるのがうれしい。

今週の温度記録。11:15、外気温10℃、ハウス16.6℃、最高34.7℃、最低−0.4℃。

ハウス内最高温度が40℃まで上がってなくて良かった。しかし、最低がまだ零下を記録しているので冷え込みが厳しい。

わさびは一応順調ですが、花はぱったり咲かないし、師匠やYさんのところのと比べたら確実に育ちが悪い。

雨が降り始める前にマイカ線を全て外し、日よけをハウスに載せてマイカ線で抑えました。これででどれ位の風に耐えるか分かりませんが、問題なければ、来週にでも残り半分にも日よけを被せる予定です。

雑草を取って水をたっぷりまきましたが、雑草取りの時にわさびの茎も折ることがあるので、相当大きな雑草以外は抜くのを止めようと思います。

ところで妻は除草中に足のすね付近をブヨと思われる虫に刺されて、脛が2倍に膨れ上がりました。長靴とズボンを履いているにもかかわらず。まともに歩けない程でした。

日曜は雨でジャガイモの植付も出来ず、朝釣りに行ってわさびに水をやって帰りました。ヤマメは解禁直後に釣れた後はぱったりと釣れなくなりました。魚が全て釣りあげられていないのか、腕が下手だから釣れないのか?

4月5(土)〜6日(日)

前日の金曜夜は新入社員歓迎会でたっぷり飲んだので、5日は二日酔いで昼から出発。

17時頃借家に着いて、一人で夕食を採るが、寒気の影響で寒気がする。ダウンを着て、煎餅布団の上に3シーズン用の寝袋を敷いてその中に入る。外では雷と雪が降る音がする。

翌朝起きると外は完全に冬に逆戻り。屋根に積もった雪が車の上に落ちて車は雪だらけ。ノーマルタイヤに替えたので道に雪が積もると帰られない。幸いに雪は昼で止んだ。

午前中は雪とあられが降っていたのでカッパを着て、ハウスで雑草抜きと水やり。今週の最高気温は40.1℃、最低は0.0℃。土は乾燥してパサパサ。雑草を抜くと良く分かるが、根に付いている土が深い部分まで乾いている。これまでの2倍の240Lの水を撒く。4月からの花で種を取ろうと思っていたのに4月になったとたんにぱったりと花が見当たらなくなった。一方、妻の畝は小さい苗に花がぽつぽつと咲いている。良く分からない。

帰りに国道9号線を走っているとJR山口線の線路脇にカメラをセットして多くの人間がSLが来るのを待っている。長門峡の道の駅では、いつもトイレ休憩をするので車を止めるといつもよりも車が多い。写真家達の車の様。私もついでに撮影する。

SLが来るかと思ったら先頭はディーゼル機関車。ファインダーを覗いていて一瞬、写真を撮るのを止めようかと思った。ディーゼル機関車の後にSLが後ろ向きに接続してある。多分、JRが津和野まで復旧してないのでSLが回転できずに帰りはバック。SLのバック運転は安全確認ができないので先頭にディーゼル機関車を付けたのであろう。これはこれで珍しいことなのかも。

3月29日(土)

土日は雨になるとの予報で日帰り。

この1週間はハウスのサイドと扉全開。11:20で外気温12℃。ハウス内21.2℃、湿度53%。この1週間の最高気温36.3℃、最低0.7℃。

この1週間、気温が20℃程度まで上がる日が続いた中でハウス内最高気温が36℃程度に抑えられたのは良かった。

ハウス内の地面はカラカラに乾いているが、ワサビの苗は萎れることもなく頑張っている。一人で特大サイズに成長している株もあれば、小さいままの苗もある。この差は遺伝子だろうか。

雑草を抜いて水を約150L撒く。とにかく1週間に一度しか来られないので、その間に干からびさせるわけにはいかない。

最後の花茎摘みをしました。この後咲く花は種取用に残しておこうと思います。

津和野に来る途中、9号線沿いのジュンテンドー徳佐店で馬鈴薯の種芋を購入。キタアカリ3kg。900円弱。玉ねぎを植えている横の畝を整備して植えるが、どうも深く植えすぎたような気がする。妻が録画していたNHKのやり方で種芋の間に堆肥と化成肥料を撒いて埋め戻す。覆土5cm程度というのを10〜15cmの深さに埋めてしまったのでどうなるか心配。

長く放置されていた畑の整備に手間取って、2mの畝、6畝で終了。雨の中、カッパを着て作業したが、残り半分の植付は来週廻し。

3月21日(金)〜22日(土)

ハウス内で草取りと花芽摘みをしていると突然雪が猛烈に降り始めました。ハウスのビニールを全閉します。

ハウス内温度:12:50の外気温1℃、ハウス内11.8℃、湿度57%。この一週間の最高温度40.5℃、最低−2.0℃。

地面がからからに乾いているので水60Lを撒く。葉の一部が茶色になっている。先週の乾燥による萎えの影響かもしれない。

この日の夜は夏用と3シーズン用の寝袋を重ねて使用。夜、トイレに行くために階段を降りようとしたら足腰がおかしい。真っ直ぐ階段を下りられない。大した作業をしていないのに。体がなまくらになっているのか、疲れが溜まっているのか。

翌朝は山が朝日を浴びて綺麗。それにしても寒い。朝食を採って、ヤマメ釣りに行くが、小さいのが一匹だけ。体側に赤い斑点が。これがアマゴか?小さいのでリリース。色々と場所を変えるが釣れず。あまり釣りばかりしている訳にもいかないので借家に早々に帰る。

明日から気温が上がる予報なので、水を60L撒いてハウスのサイドと扉は全開にする。今日の晩は再び相当気温が下がるので明日の朝から開放するのが良いのだが、そうもいかない。

納屋から借家のミニ耕耘機を出そうとして妻と二人で持ち上げたら左の腰を痛める。情けない!こんなことで農業ができるのか!トホホ。

わさび君の成長も今一で追肥の仕方も元肥の量も適切でなかったかも。色々と反省する点多し。

3月15日(土)

少し疲れているので今日は1日休んで日曜に津和野に来る予定だったが、あまりにも天気が良いのでゆっくり朝食を取って8:30に出発。

正午に着いて直ぐにハウスに行ってみて愕然とした。わさびがほとんど枯れている。この時の外気温5度。ハウス内40.6℃、湿度40%。今週の最高温度49.0℃、最低―3.7℃。ハウス内部が50℃近くまで上昇したら、ただでさえ高温に弱いわさびの苗が無事でいられるはずがない。取りあえずスギナが生えいるので抜く。地面に触ると地温も高くなっている。

ハウスのビニールを扱っているおじさんが、ハウス内は直ぐに50℃位に温度が上がるから1週間に1度の管理では厳しい、と言っていたことを思い出した。

地面の温度も下げてやらねばならないので6Lのジョウロで24回、合計144L水を撒く。ハウスから借家の水汲み場まで40〜50mあるので水を撒くだけで相当の時間が掛かる。田んぼ用の水路がハウスの横にあるのでそこから水が取れるように工夫しないといけない。ハウスの側面のビニールを開けて換気して温度を下げながら水を撒くとわさびの苗も元気を取り戻す。葉の一部が変色したり、変形したものは元に戻らないだろう。危機一髪だった。

左と右の畝で歴然と成長の差が出始めた。左は地面に切藁を敷いたもの。右は地面に何も敷いていないもの。これだけ差が付くと切藁の効果は明確。もみ殻でも良いのかな?マルチでも良いのか。

日曜も相当気温が上がるようなので高温対策でハウスの両サイドを少し開けっ放しにすることにした。夜はまだ相当冷えこむが、高温対策を優先。もう寒冷紗を掛けた方が良いかもしれない。ここは思ったよりも日当たりが良い。

先週採った花茎は醤油漬けにした。熱湯に30秒漬けて、直ぐに冷まして、漬け汁(醤油100mL+砂糖50g+酒100mL)に漬けたが、香りがほとんど無かった。今日、採取した花茎は湯に漬けるのではなく、やかんの湯を掛けることにした。わさびの香りが凄い。湯に漬けるより、湯を掛けるやり方の方が香りが圧倒的に良い。ただ、えぐみが強いので塩もみした方が良いか、次の課題。それにしてもわさびの辛さがない。花茎はこんなものなのだろうか。

3月8日(土)〜9日(日)

そろそろスタッドレスから普通のタイヤに履き替えようと考えていたのですが、寒波が来ているので今回まではスタッドレスのつもりで来ました。ハウスの周りにも少し雪が積もっていました。これが最期の雪でしょう。

温度記録。10:40外気温0℃、ハウス内16.1℃、湿度69%。最高38.3℃、最低−4.0℃。

花茎の初収穫をしました。収穫量400g。

妻とハウス内で草取りなどしていると車のドアを開け閉めするような音がするので行ってみると大家さんが来られていたのでハウスのわさびを見て頂きました。

翌朝起きてワサビを見るとヘロヘロ状態。ハウス内の温度記録を見ると今朝の最低気温は再び−4.0℃。わさびの葉が凍った様な状態になっている。因みにヤマメ釣り用に買っていたミミズも凍っていた。

しかし、10時過ぎて日が照り出し、ハウス内の気温も20℃位になると元気に。物凄い変化です。雑草が多いので頻繁に抜いていますが、わさびの苗にとっては迷惑なのかも。

川沿いの奥の段々畑を整備しています。木を切り倒して、蔦を切りました。まだ完全ではありません。大家さんに聞くとこの段々畑は昭和40数年の大洪水で全部流されて、復旧工事で赤土が入っているのであまり良い土地ではないような感じです。山際で日もあまり当らないのでわさび畑にしようかと考えていたのですが、わさびを植えるにしても来年の話なので、今年は何を植えるか思案中です。

わさびの初収穫の花茎400gは醤油漬けにしました。どんな味か、楽しみです。

3月1日(土)

3月1日は渓流釣りの解禁日である。

九州でもヤマメやエノハと呼ばれる渓流魚が釣れる場所はあるが、比較的山の中である。また、渓流魚釣りはそれなりの技術も必要だろうと考えて、これまで渓流魚釣りに行ったことが無い。

借家の近くの横道川でもヤマメが釣れるので一度試みてみようと心に決めていた。

朝、5時半に家を出発して、9時前に杣の里よこみちに到着。渓流年券代6000円を払って、いざ出発。普段着のフリースに登山靴とザック。「その格好で?」と言われてしまった。

釣り場のことも、釣りの掟も全然知らないので今日は歩いて行く。

釣り人のいない場所で竿を出す。イクラで何度も流すが釣りの要領が分からない。一応、本で読んだ仕掛けにしているが、アタリの取り方も餌の流し方も自分がやっている方法で正しいのか分からないのである。

イクラで全く釣れないので餌をミミズに変えて試す。何度か試すうちに竿を上げようとしたらヤマメが掛かっていた。ちょうど20cm。釣ったのではなく、釣れたので針は完全に呑み込まれていた。

その場所で続けて18cmと17cmのヤマメを釣る。アタリも分かって来たので針を飲み込まれるようなこともなかった。よっしゃ、これでマスターしたと思って、少し場所を変えたが、仕掛けを頻繁に木に引っかけて、仕掛けの作り直しで釣る時間がない。雨も降りそうなので今日の釣果ヤマメ3匹で終了。実際に釣っていた時間は15分程度なので良しとするか。

ハウスではワサビの花が咲き始めていました。

今日はワサビの手入れは予定していなかったのですが、少し草を抜くと止められずにどんどん抜き始めて本格的に。スギナの芽が目立つ。スギナは根が深くて、地下茎を張り巡らすのでワサビに悪さをするのではないかと心配になる。また、雑草を抜いていたら、雑草の根がぱさぱさに乾いている。先週追肥の後、水を120L撒いたが、土の中が乾燥している。

畝の面積1.2m×8m×2本=19.2m2。畝の高さ20cmとして、空隙率を60%と仮定すると土の隙間は2.34m3。先週撒いた水は0.12m3なので全然足りていないかも。そもそも120Lを降水量に換算したら6mmにしかならない。

追加で96L水を撒いたが、まだ足りていないかもしれない。

この1週間のハウス温度、最高39.6℃、最低−1.7℃。ハウスの中にブヨが入っており、左手の甲を刺された。もうブヨ対策が必要。蚊取り線香で効くか。

2月22日(土)〜23日(日)

今回は、除草と追肥を目的に妻と来た。

土曜の昼から除雪と除草。最後まで残っている雪は硬くてスコップの歯も刺さらない。やはり雪が降ったら溜めずに直ぐに除雪すべき。

土曜日中に除草が済んだら追肥して帰ろうかと考えていたが、17時まで頑張っても終わらず。

夕食を食べて、20時前に寝る。妻はテレビを見るなどと言っていたが、テレビを見始めて5分も経たずにいびき。

写真は妻担当の畝。雑草だらけ。

除草したら土の表面はカラカラ。苗を植えて、ハウスのビニールを張ってから一度も水をやっていない。

700株の苗に化成肥料8 8 8を約10kg追肥。水を6リットルのジョウロで20回、120リットル撒く。

丸い化成肥料がどのように変化していくのか楽しみ。水を掛けても丸い形が崩れないが成分はどうやって溶けてくのだろう。

自治会長さんと偶然会ったのでハウスを見てもらって、色々話を聞く。写真奥の山際の段々畑は荒れているのだが、わさびの苗を植えられるように整備しなければならない。

3月からは渓流釣りもしたい。遊漁料の年券を買おうと考えている。渓流釣りの経験はないが、目の前の川の上流でゴギ(イワナの一種)が釣れると聞いて、挑戦しない手は無い。

家主さんの親は、狩猟も鮎釣りもやっていたとのことなので、地元のことを知るためにもまずは釣りから始めようかな。

それにしても腰が痛い。先週の安蔵寺山登山よりも除雪と除草の方が体に応えた。

2月15日(土)〜16日(日)

15日は借家までの道路の除雪をして、わさび栽培の研修を受けている増子君の家に泊めてもらう。

16日は増子君の希望で雪の安蔵寺山へ。登山道具を持っていないので長靴で挑戦してもらうことに。

私がスノーシューでトレースを付けて、増子君が後ろに続くことになるが腰近くまで雪に埋もれることも。

樹林帯を抜けると目の前に赤土山から香仙原への尾根が見える。

安蔵寺山展望所への最後の登り。安蔵寺山山頂が冬にこんなに晴れ渡るのも珍しい。

下山時には何故か何度も転びました。腰が痛い。

詳しい登山状況はこちら→六日市(高尻)ルート案内

2月9日(日)

8日は福岡の天神である資格試験の受験直前講習の講師をして自宅にとんぼ返り。妻を連れて津和野の“のれんの宿 明月”へ。娘と泊まる予定だったのを急遽、嫁に変更。

津和野の町は一歩路地に入ると驚くほど道路が狭い。節約家の私は人生約60年生きて来て、一泊二食一万円以上の宿に泊まったことが無いのですが、今回は当初、娘と泊まる予定だったので人生で初めて一万円の宿を予約した。

宿泊の結果は、別途紹介するとして、料理とおもてなしの雰囲気には満足しました。

9日、旅館明月から借家に直行すると町道から借家に入る道は約20cmの積雪で車は全く入れない。今日も除雪。妻もスコップで除雪するが非常に遅い。私の4分の一の遅さ。結局、借家まで除雪できず。

ハウスは屋根から滑り落ちた雪で両サイドが雪の壁。12時時点でハウス内は25.1℃湿度57%。この一週間の最高温度34.5℃、最低温度−3.6℃。

ハウス内でわさびの周りの雑草取り。一週間ごとに確実に成長しているが、雑草の芽生えも凄い。ハウス内は暖かい。

妻が、大きく成長しているわさびの周りには雑草が少ないような気がする、などと日頃になく自然観察の結果をしゃべる。妻の観察では藁を敷いていない自分の畝の方が苗ごとの成長の差が激しいのではないか、とのこと。わさびの成長に何がどのように影響しているのかは分からないので今後色々と試験してみる必要がある。

2月1日(土)

このホームページは津和野紹介を目的に開設したので本当は、山・川・文化・人・宿・食事など見たり、聞いたりしなければならないのだが、わさび中心の生活になっている。

今日は、午前4時に起きて青野山に直行。山に登って、借家で除雪とわさびの世話。忙しい。

10年ぶりに青野山に登りました。笹山登山口から登って、北側の青野磧登山口に降りる。北側斜面は残雪が多かったです。近いうちに安蔵寺山の雪山も香仙原から歩いてみたい。

下山したら直ぐ借家へ。ハウスに入った途端、わさびが先週より格段に成長しているのに気が付いた。日照時間が確実に長くなっている影響だろうか。可愛い。

12時の外気温8℃。室温25.1℃、湿度63%。最高温度は42.5℃。最低は―5.0℃。最低温度は下がり続けているが、最高温度も高い。

雑草も多くなり始めたので少し抜いてやる。

屋根から落ちた雪が道路に溜まって車を入れることができない。スコップで除雪することに。約10mあるので結構大変。農業をやるにしても田舎は大変だと思う。夏は毎日草刈り。冬は除雪。少し暖かくなるとブヨが出て、刺されると腫れあがるし、家の中にまで得体のしれない蛾やハチがどこかから入ってくる。余程好きな者でないとやっていけないと思う。

完全な肉体労働。体を鍛えるには良いかもしれない。今日は運転7時間、登山3時間、除雪2時間、わさびの世話1時間。

1月25(土)〜26日(日)

25日は津和野に関係する方々と借家で宴会。接待方としては、準備万端を期し、接待要領を作り、準備したつもりだが、トラブル続発。

まず刺身を差し入れてもらったのに借家に醤油というものを置いていない。お隣さんに醤油を借りに行ったらお隣さんは留守。杣の里に醤油を借りに行く。

今日のメニューは、北九州名物の“豊前一粒牡蠣”の焼牡蠣と酢牡蠣。焼牡蠣は8kg購入。ぷりぷりの身で好評。酢牡蠣はむき身をサービスしてもらったものにポン酢を掛けただけなのに美味かった。酢牡蠣に大庭さんのわさびも合う。春雨サラダと豚汁で一休みしたら最後に鹿児島の豚骨。豚のスペアリブ2kgを味噌と黒砂糖で煮込んだもの。1週間前から毎晩煮込んで脂肪を抜いて調理。私の得意料理です。

何時だったか、酔っぱらって覚えていませんが、入れ替わりに町長付で津和野復興に活動する大学生2名とコーディネートの3名の方が来られましたが、私も完全に酔っぱらって全然接待できず。失礼致しました。

皆さん、暖房もなく寒かったと思います。

坂和さんは、大学に戻られるとのことですが、酔って御挨拶も出来ませんでした。農業実践プログラムがあって、現在の私があるのですから。

誰よりも飲んで喋りまくった私でした。お恥ずかしい。

今回は写真はありません。ハウスの温度記録、最高39.8℃、最低―3.4℃。

1月18日(土)〜19日(日)

娘が体調を崩して、その送迎等で津和野に来る暇がありませんでした。

来週は借家で宴会の予定なので、今回、応接台や七輪、炭等を事前に借家に運ぶことにしました。娘を病院に連れて行ってから出発したので、到着は14時頃。

今回も町道から借家への道に雪が積もっており、車を入れることができません。

出来るだけ除雪しておかないと来週も車を入れることができないので、まず道路の除雪から始めました。70〜80mあるのかな。山は雪景色。

ハウスは昨年大晦日から変わらず。15時の外気温−2℃。ハウス内は4.8℃、湿度76%。大晦日からの最高温湿度は35.1℃、99%。最低は―3.1℃、0%。

まだハウス内が時々30℃以上になるようですが、最低気温が−3℃まで下がったのでビニールは全て下して、全閉することにしました。

わさびの苗は概ね順調の様です。雑草が少し目立ち始めたので大きめの物は抜きました。

道路の除雪で日が暮れ始めたので久々に一人で泊まることにしました。つまみを準備していないので缶詰を食べながら発泡酒を飲んだら、ゾクゾクっと体に寒気が走る。焼酎に切り替えてテレビを見ながら飲んでいると段々と寒くなる。暖房器具が一切ないので持ってきた炭にコンロで火をつけて、七輪に入れ、それを部屋に持ち込むが大した暖房効果は無い。22時に寝ることにしたが、煎餅蒲団に夏用の毛布と薄い掛け布団しかないので、寝巻に着替えずに布団の中に山用の寝袋を入れて、その中で寝ることにした。山では着替えることなく寝袋の中で寝るので、特に違和感はない。寒い。部屋の中で息を吐くと真っ白くなる。

午前2時に目が覚める。以前も夏に借家に泊まった時も午前2時に目が覚めた。トイレに行って、テレビを見る。4時頃から再びうとうとする。

7時に起きたら外は再び雪。昨日除雪したのにまた振り出し。道路の除雪に1時間半。町道も除雪車が除雪したので帰ることにした。

下の写真は、一夜明けたハウス。屋根から滑り落ちた雪で側面がどんどん雪で覆われていく。