青南小学校は、特別な小学校であるとか、レベルが高い、等と言われて来た。

また、昔から越境生が多い事でも知られる。

「それは何故?」

大正10年、第3代下川校長が、市教育局の依頼を受け、1部の保護者の反対を押しきって知能検査と学科の成績による

優良児教育(能力別学級編成)を実施した。

青南学校児童保護者会の創設「青南学報」を創刊。言葉遣い、身だしなみ、健康、野外訓練など、家庭と学校が一丸と

なって教育効果をあげるべく努力した結果、飛躍的に学力が向上し、優秀な上級学校へ多数入学を果たし青南小の名は、

東京市内に知れ渡った。(飛び級で中学に行った子も20人ばかり居た。)

しかし、その一方では人格論が沸き起こり、新聞紙上をにぎわすことにもなった。

『ある先生の回想』(大正12年〜昭和15年まで17年間在職)

保護者の方は、教育に真摯そのものである。進学には今から考えると少々どうかと思われる、お家中心、けん族中心で、

えらい面子上げに努力されることは尋常の沙汰ではなかった。末は大臣か大将を夢見ての懸命さであった。

(「歓歴」第33回生還暦記念文集より抜粋)

戦前の青南は名家の子弟が群れ集まり、先生方も捩じり鉢巻きで受験 問題作成に取り組み、熱心なお母さま方が毎日毎日

授業参観に通ったそうで、新任の先生は冷や汗をかきながらの授業だった。

「楠」という言葉が出てくれば、楠の木が、春の七草と言えば、七草がすぐに届けられ、分数なども「虎やのようかんが

2本あります。これを5人で分けると」など、何につけてもこんなお高い調子であったそうだ。

この時期に、今日の青南小のイメージが定着した。

誰でも入れる公立でありながら入学希望者が列をなし、子供を青南に通わすために青山に住居を探す家庭も多かった。

|

|||

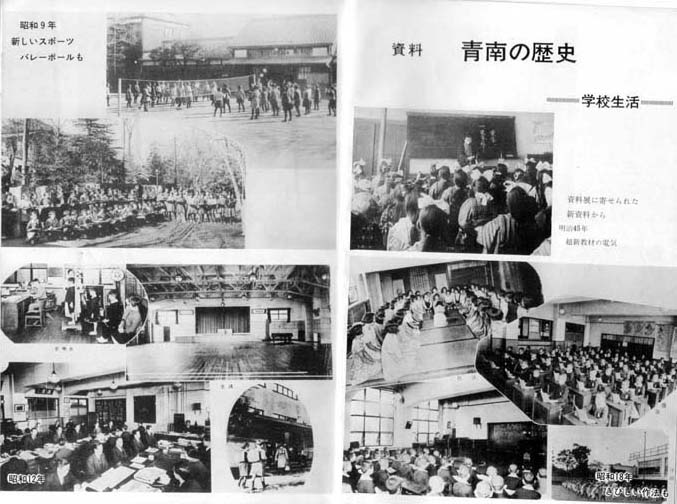

大正9年増築後の校舎(青南60周年記念誌より)