「明治末期の理科授業」

青南小創立70周年記念誌より

「青南小学校創設」の背景

明治3年、新政府による学制が領布され明治5年には都内に6校の小学校が創設された。

帝都の中心である赤坂地区の中でも台地に位置する青山は、都内有数の住宅地として明治中期以降、人口が急速に増加

した。明治39年、青山小の児童数が1500人を越え、学区域を分割し新校舎を建てる必要に迫られ、同年9月2日

青山小から分離した236の児童名で青南小学校開校。11月18日には開校記念式が行われた。その直後からも、

児童は増え続け大正4年には1000人を超え、新しい校舎建設の必要が生じた。

その間、教室の不足から2部授業(午前組、午後組)が行われた。

「青南の昔を語る」座談会より第1回卒業生の談話 (青南60周年記念号)

開校式の日は、よいお天気で万国旗が翻っていました。楽しかったのはおとぎ芝居「カチカチ山」を演じてもらったこと

です。そして青南小学校の名の入った紅白のお菓子をもらいました。校庭は土で冬になると教室の中までよごれたもので

す。みんな仲良しで苗字はよばず名前を呼んでいましたし、先生にあだ名はつけていませんでした。勉強はみなよくやり

ました。卒業のとき有名中学に2人合格し、青南とはすごいところだという評判がたちました。

なにしろ18人に1人というところをパスしたからでしょう。子供達が、学校に来るのは下駄、上履きはぞうり、運動靴が

入ったのはだいぶ後でした。洋服を着ている子供はほんのわずかでした。私達は今と同じ記章をつけていましたが、非常に

誇りを持っていましたし、他の学校に負けてはいけないという気風が高かった事を自慢にしています。しかし、宿題は

まったくありませんでしたので、大変楽でした。遊ぶ時と勉強する時の区別をしっかりつけていました。

|

「明治末期の理科授業」 青南小創立70周年記念誌より

|

||||||

|

||||||

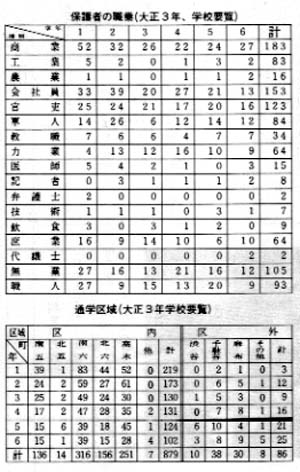

大正3年当時の保護者職業

(青南70周年記念誌より)

上から商業、工業、農業、会社員、官吏、軍人、教職、

力業、医師、記者、弁護士、技術、飲食、庶業、

代議士、無業、職人 とある。

今となっては判りにくい職業もあるが、当時はまだ青山

にも水田があった。牛も飼われておりのどかだった。

また、無業が105名もいるが、戦前までは財産がある

人は仕事に就かなくても充分暮らすことが出来た。

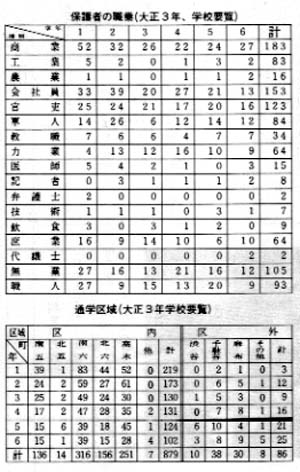

通学区域

南五は、南町五丁目 北五は北町五丁目、

高木は高樹町を示す。越境通学生が約1割居るが

当時は子供を青南に通わすため、青山に住居を選ぶ人が

多く常に入学希望者が群れをなしていたので

越境生が6年間在学するのは困難であった。