|

時は世紀末のある秋のこと、東急ハンズの広告にviolin

組み立てキットが

載っていたので、早速買ってみました。

中を開けてびっくり!!おおかたのパーツは加工済みでした

が、

ネックの付け根は未加工で、自分で”のみ”で彫らねばなりませんで

した。

また、ネックと胴を下手に付けると弦が張れなくなるかも知れません

でした。

のみ等の工具を買い揃えて、塗装も含めてのべ3日間かけてな

んとか完成させました。

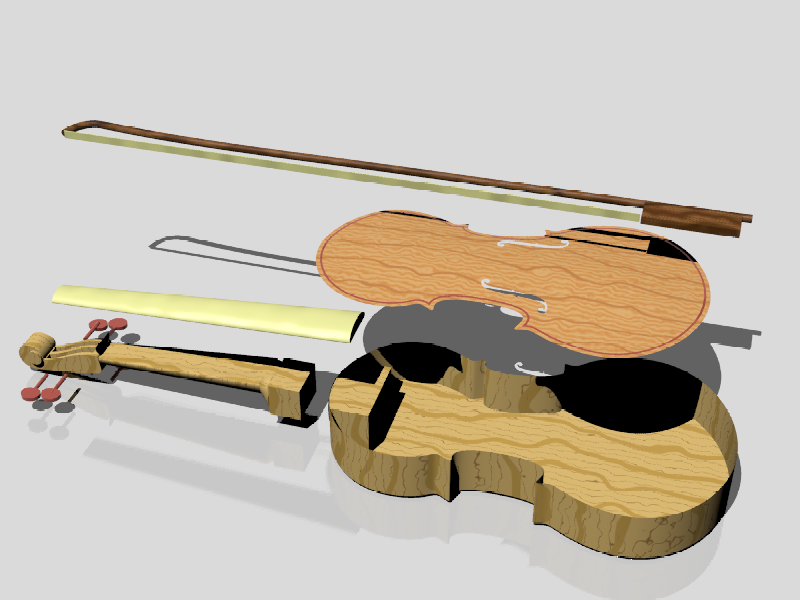

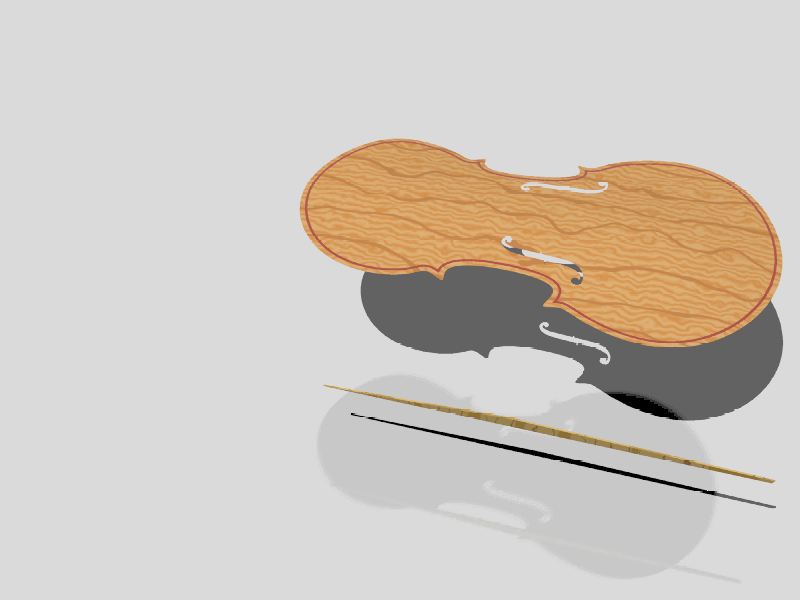

1.パーツ

|

ケースの中には加工済みの表板、裏板、ネック、指板、弓

等が入っていました。

その他、上の絵にはありませんが、テールピース、顎あて、4本の

弦、

サウンドポスト等、一通りの部品が全て揃っています。

本来は、表板、裏板、ネック等のパーツから手作りで製作するの

が

プロの腕の見せ所...

(実際、説明書によればこのキットはviolin製作のプロを目

指す人の練習用キットだそうです。)

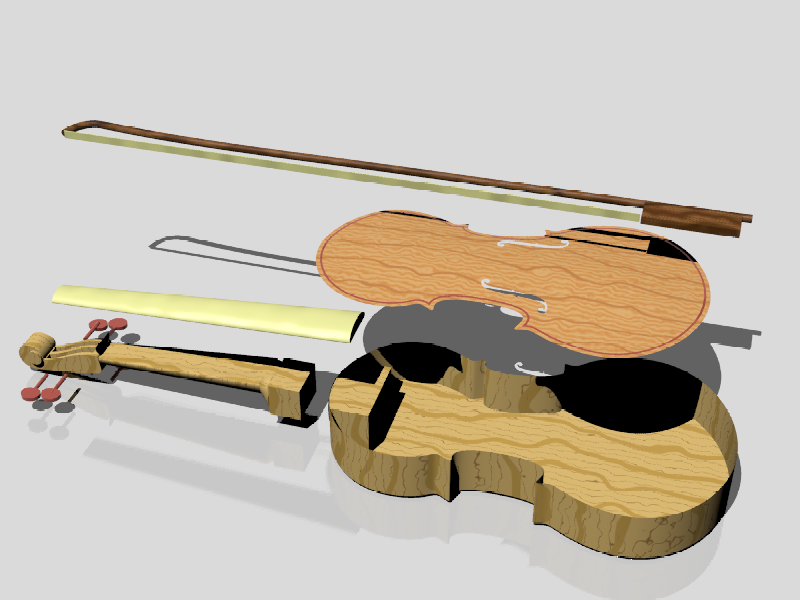

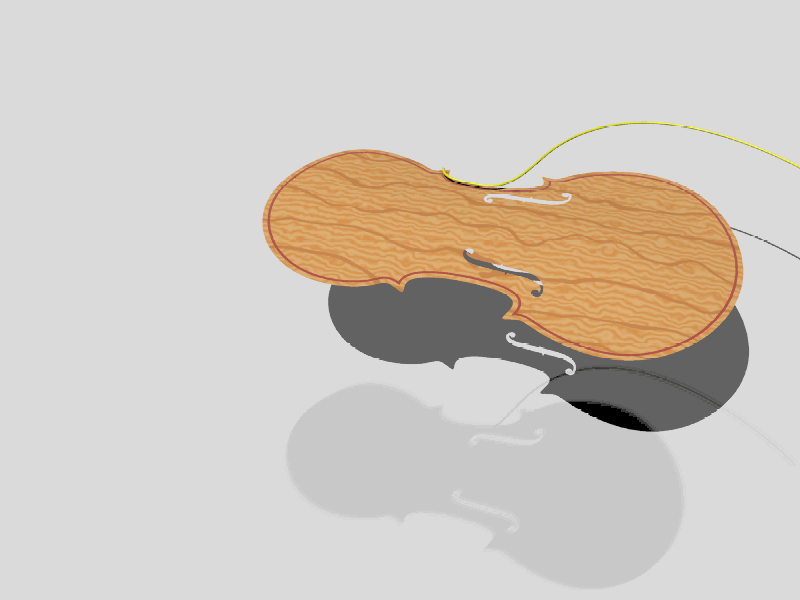

2.ジョイント溝の加工

→ → |

トップブロックに溝を彫ってネックを取り付けるジョイン

ト部を加工します。

寸法や角度を誤ると弦と指板が合わなくなってしまうので、ジョイ

ントの

加工は一番神経を使いました。ネックを当ててみては削り直し、の

繰り返しで

随分苦労しました。

同時に裏板も丸く加工します。

3.ネックの接着

|

ネックの接着時も、取り付け角度に細心の注意が必要で

す。

(実際には、表板と指板を借り止めして、表板と指板の先端との

間隙を

見ながら調節しました。)

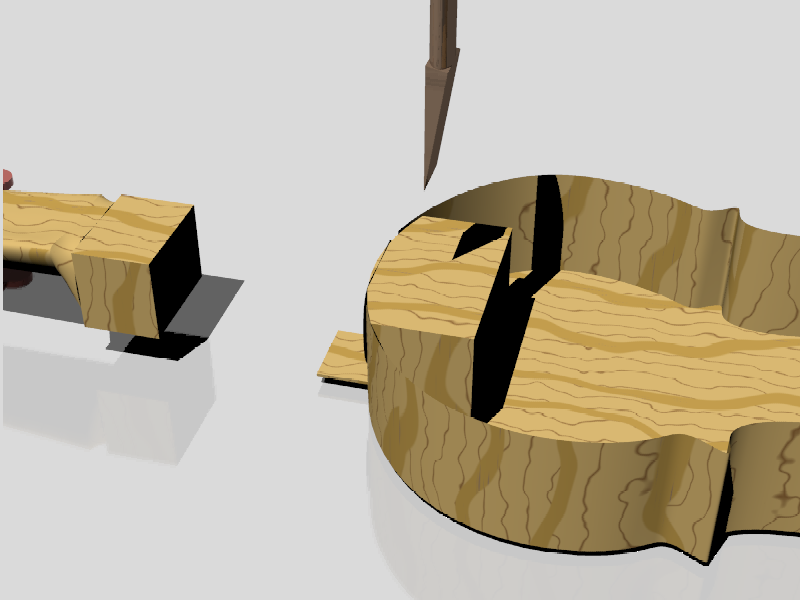

4.力木の接着

|

表板の裏側には力木を接着します。ネックのジョイントも

含めて、

接着剤は、ハンズの店員さんのお勧めで、ギター職人用の接着剤を

購入しました。

(市販のviolinは、にかわで接着しますが、素人には取り扱

いが難しいそうです。)

5.パフリング

|

表板の周囲の溝に、パフリングをはめ込んで行きます。接

着剤がはみ出ると

あとで塗装の時に外観を損なうので、要注意。

パフリングは溝の深さよりも少しはみ出るので、全てカッターナ

イフで

綺麗に削り取ります。

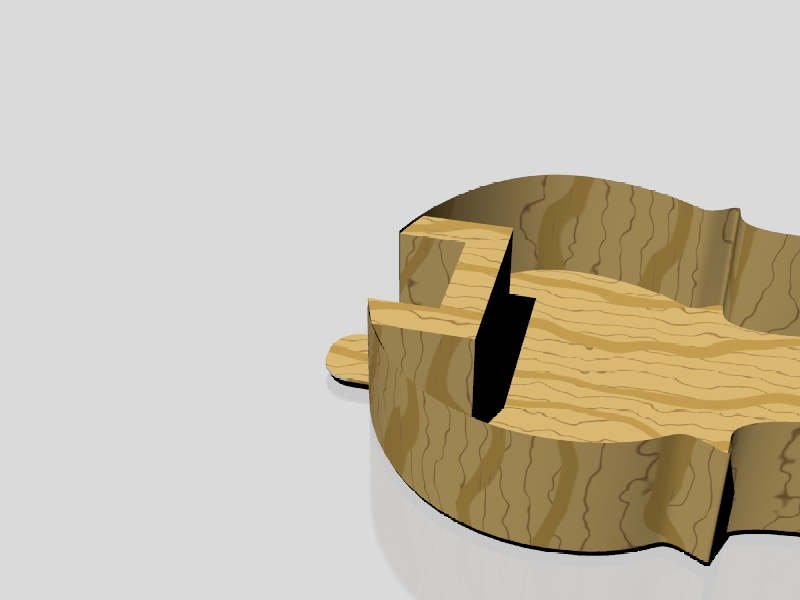

6.表板と裏板の接着

|

表板と裏板を接着します。本当は30本程のクランプで固

定するのですが、

素人が30本ものクランプを買い込むわけにもいかないので、6本

買いました。

6本だとどうしても隙間ができてしまいます。クランプはたくさ

ん買いましょう。

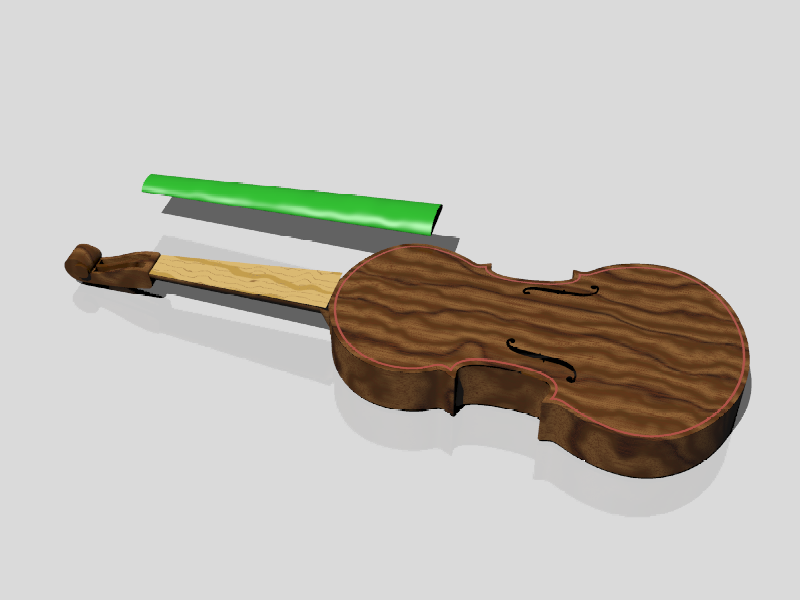

7.塗装

|

指板はせっかくのオリジナルviolinなので、緑色に

してみました(本当は黒です)。

裏板はスムーズに薄く塗れましたが、表板は木に塗料がしみ込んで

しまい、

時間をおいて厚塗りするうちに、チェロみたいな重厚な色合いに

なってしまいました。

(後日楽器店に既製品を見に行きましたが、普通のviolinの

表板は下塗りを

してから塗装してあるらしいことがわかりました。一方で数百万

円する

タイプはチェロのように下塗り無しで厚塗りされていました。)

本来の塗装工程は薄塗りを20回ほど重ねます。

表板は軽くて密度の小さい、樅でできています。それに対

して裏板は堅牢な

楓でできています。

violin製作のプロは、塗装用のニスの配合に各自のレシピ

を持っていて、

それぞれ独自の美しい色合いを出す工夫をしています。

塗装の後、指板をネックに接着します。

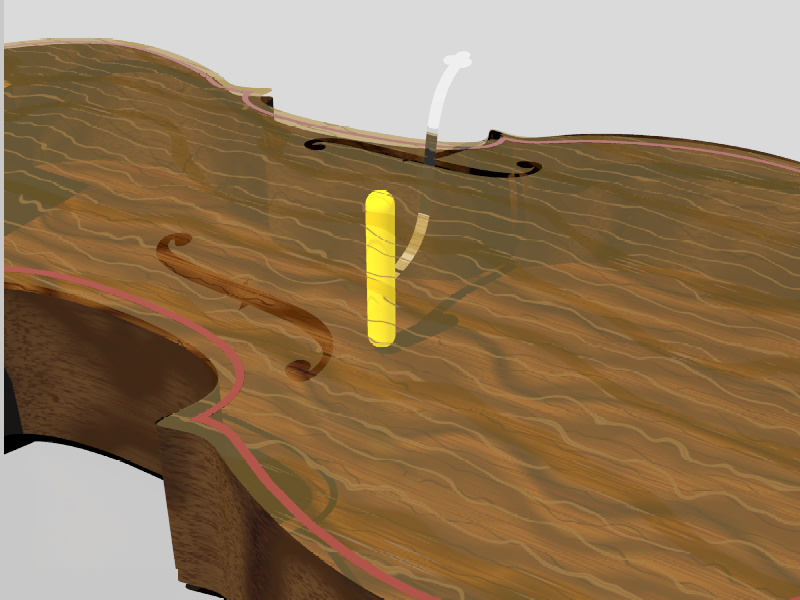

8.サウンドポスト

|

violinの表板の右側は力木に支えられ、左側はサウ

ンドポストに支えられています。

サウンドポストは、本体を組み立て終わった後に、Fホールよりポ

ストセッターを

突っ込んで所定の位置に立てます。

表板と裏板を貝柱のように支えます。接着はしません。

1/100mmの位置の差で音色が変わることもあるという、繊細

なパーツです。

9.完成!!

|

テールピース取り付け部の若干の加工の後、糸巻きを取り

付けて、弦を張り、ブリッジを立てて、

顎あてを取り付けて完成です。

型はまっとうにできているので、本当は表板と裏板の接着、サウ

ンドポストの位置等を

木目細かに設定すればもっとよい響きの楽器になったかも知れませ

ん。

それにしても、素人が初めて作って、ちゃんと弾ける楽器ができ

たのは奇跡的かも。

付属の弦は、安物だったらしく、弾いているうちにすぐに

全て切れてしまったので、

Dominantの弦に張り替えました。

実はviolinの弾き方を全く知らなかったので、初心者用

の教則本を

ヤマハで買って来て、4本の弦と左手の指使いでいかに音階を作り出

すのかを

初めて理解しました。

練習の末、第9の主旋律を原調で弾けるまでになりました。